■

稲が転ばなくて良かったと思っていたら、小さい方の田んぼの稲が・・・!

ちょっとヤバい!

と思ったら一雨降ると、セーフだと思っていた田んぼもちょっと傾いて・・・。

まあ、あんだけ黒くなっていたら転ばない方がおかしい。

こんな程度で済むのも疎植への字にしたお陰です。

施肥にムラがあったと言うことは、ここ以外の稲には栄養が行き届かなかったことになる。

そのまま、減収につながっているのは間違いない事です。(^^;

心配していたイネの倒伏は免れた?!

中間施肥を流し込みで行った際に、水口付近を真っ黒に(青々と)してしまった。

これは倒伏確実かなと覚悟していました。

ところが、穂がたれ始めてもシャンと立っているではありませんか。

ありがたや。

今年は過リン酸石灰を例年より多く施肥しました。

食味がどの程度向上するのか楽しみです。

中間施肥に行った流し込み施肥はムラが・・・。

今年行った流し込み施肥はムラが出来ていました。

もう少しよく溶かしながら流し込む必要がありました!

結構黒なっちゃいましたね。

ここは倒伏しそう!(^^;

■

先日、お米を買ってくださるお客さん宅へ注文のお米を届けてきました。

そこで言われたのは、

「お宅で作っているお米は無農薬だから安心でね。」

と言われました。

確かに一般で育てているお米よりは、ずっと少ない農薬量ですが、無農薬ではありません。

そこは説明させていただきました。

無農薬に挑戦したことはあるが、ハードルが高いです。

会社勤務をしながらの無農薬は困難と判断し、無理しないことにしました。

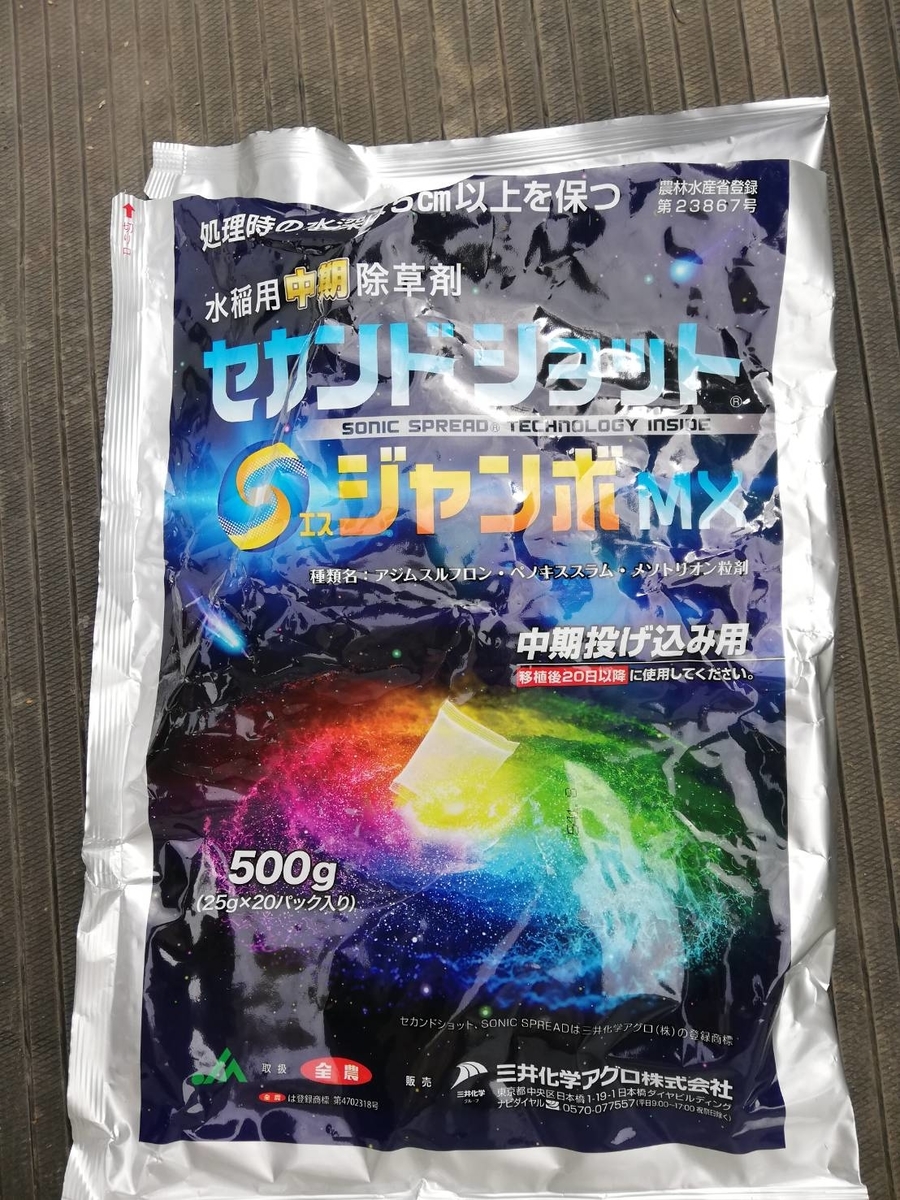

私が今年使った農薬は、除草剤を2種類です。

初期に使うものと中期用です。

一般の稲作農家は、このほかに、

- バカ苗病予防

- イネミゾウムシ防除

- ムレ苗防除

- いもち病防除

さらには後期除草剤やアオミドロが増えるからと、専用の除草剤を使用したりします。

長野県はこれでも少ない方なんだとか・・・。

高速道路からたまたま脇見運転をしていると、穂が出た頃に何やら白い粉の薬を散布している地域を目にすることがある。

穂が出てからの散布は、米に残留する可能性が高いことは素人にもわかる。

米農家はとにかく収量を競いたがる。

多収穫するには、田んぼの中に苗をたくさん植えないと思っているから、自然と密植になる。

密植は稲からたくましさを奪い取ってしまうので、病気になりやすいです。

自然と農薬がたくさん必要な稲になってしまうんです。

令和元年の溝切り完了

今年も溝切り済ませました。

この田んぼ、小さい上に四角くないのでこんなカーブを描いた場所もあります。

最初は上手く進めませんでしたが、バイクと同じように傾ければ、倒した方へ方向を変えることが出来ます。

それを理解するまでは、コースをそれてしまったり大変でした。

わが家は手抜きをして、畦に沿ってしか溝切りしていません。

それでもしてあるのと無いのとでは、水の給排水スピードが違います。

収穫はコンバインを委託するようになってしまったので、人任せ。

田が雨が降って乾いていないと、どんどん後回しにされてしまいます。(^^;

7月葉色が急に上がってきました!

7月に入って、急に葉色が濃くなりました。

流し込み施肥が6月9日だったから、肥効が出るのは1週間後の予定だった。

大幅な遅れになる。

去年より10日くらい早い施肥だったのに、結果的には一緒になってしまった。

原因はなんだろう?

今年も中間施肥は流し込み施肥を行いました

今年も窒素肥料の中間施肥は、流し込みで行いました。

ようやく必要な窒素量がわかったので、硫安・尿素と合わせて9kg/反の窒素を施しました。

今まで2回に分けて行ってきましたが、今年は1回で済ませました、

時期もいつもの年より1週間ほど早くなっています。

寒地では、梅雨のことも考慮して出穂50~55日前を勧めているのにならったものです。

今年はエルニーニョ現象の兆しもあるのだとか。

梅雨が長引けば、遅い肥効はイモチの引き金になってしまうかも・・。

今までの失敗は、窒素が穂ばらみの時期に入っても、まだ効力を残していたために下位節間が伸びてしまい、倒伏を招いてしまった事を反省しての処置です。

本来、への字稲作は穂肥のようなものは施用しないのが基本となっているのに穂肥のような肥効がずるずると働いてしまっていました。

中期重点型稲作で穂肥も打てるのは、薄井勝利先生の水中栽培ぐらいかなと思います。

リン酸の施肥は、流し込みの言うわけにはいかないので2日ほど前に散粒機で済ませました。

反当たり過リン酸石灰を20kgです。